大同云冈石窟:镌刻在山石上的北魏史诗与佛教艺术瑰宝

by 经典介绍published on

一、历史溯源:北魏王朝的 “皇家石窟”

云冈石窟的开凿,与北魏王朝的历史进程紧密相连。公元 439 年,北魏太武帝拓跋焘统一北方,定都平城(今大同),结束了北方长期分裂的局面。到文成帝拓跋濬时期,佛教逐渐成为北魏的国教,为巩固统治、弘扬佛法,文成帝命高僧昙曜主持,于和平元年(公元 460 年)开始在武州山开凿石窟,这便是云冈石窟的开端。

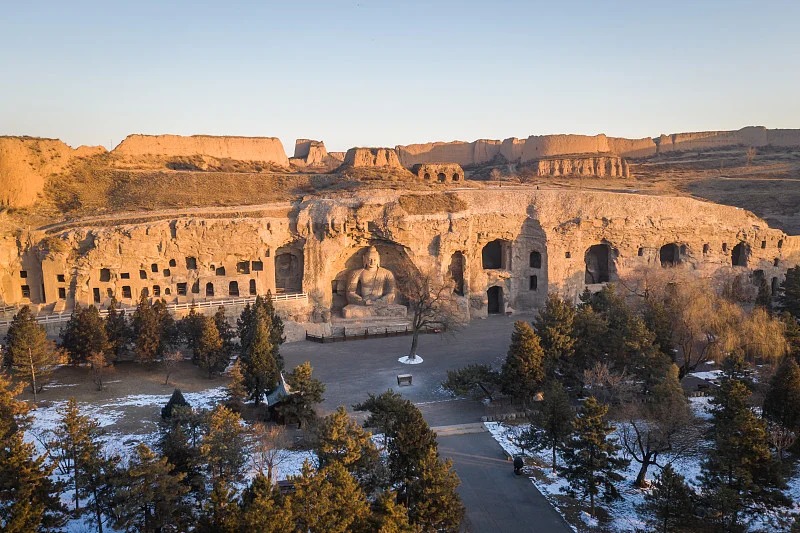

石窟的开凿历经北魏孝文帝、宣武帝等数代帝王,前后持续近 70 年,形成了如今我们所见的规模 —— 现存主要洞窟 53 个,大小造像 5.1 万余尊,最大的佛像高 17 米,最小的仅 2 厘米,涵盖了北魏前期、中期、后期不同阶段的艺术风格,成为研究北魏政治、经济、文化、宗教的 “活化石”。

随着北魏孝文帝迁都洛阳(公元 494 年),石窟开凿重心逐渐南移至龙门,但云冈石窟的历史价值与艺术魅力,却在岁月的沉淀中愈发厚重。如今,它不仅是中国的文化瑰宝,更作为 “世界文化遗产”,向全球展示着中国古代佛教艺术的辉煌成就。

二、艺术瑰宝:三大时期的雕刻风格与核心洞窟

云冈石窟的艺术风格并非一成不变,而是随着北魏社会的变迁不断演变,大致可分为前期、中期、后期三个阶段,每个阶段的洞窟都有着独特的艺术特色,共同构成了云冈石窟的艺术体系。

1. 前期洞窟(第 16-20 窟):昙曜五窟的雄浑大气

前期洞窟以 “昙曜五窟”(第 16-20 窟)为代表,是云冈石窟最早开凿的洞窟,由昙曜高僧主持修建,每尊主佛分别对应北魏的五位皇帝(道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝、文成帝),蕴含 “帝王即佛” 的政治理念。

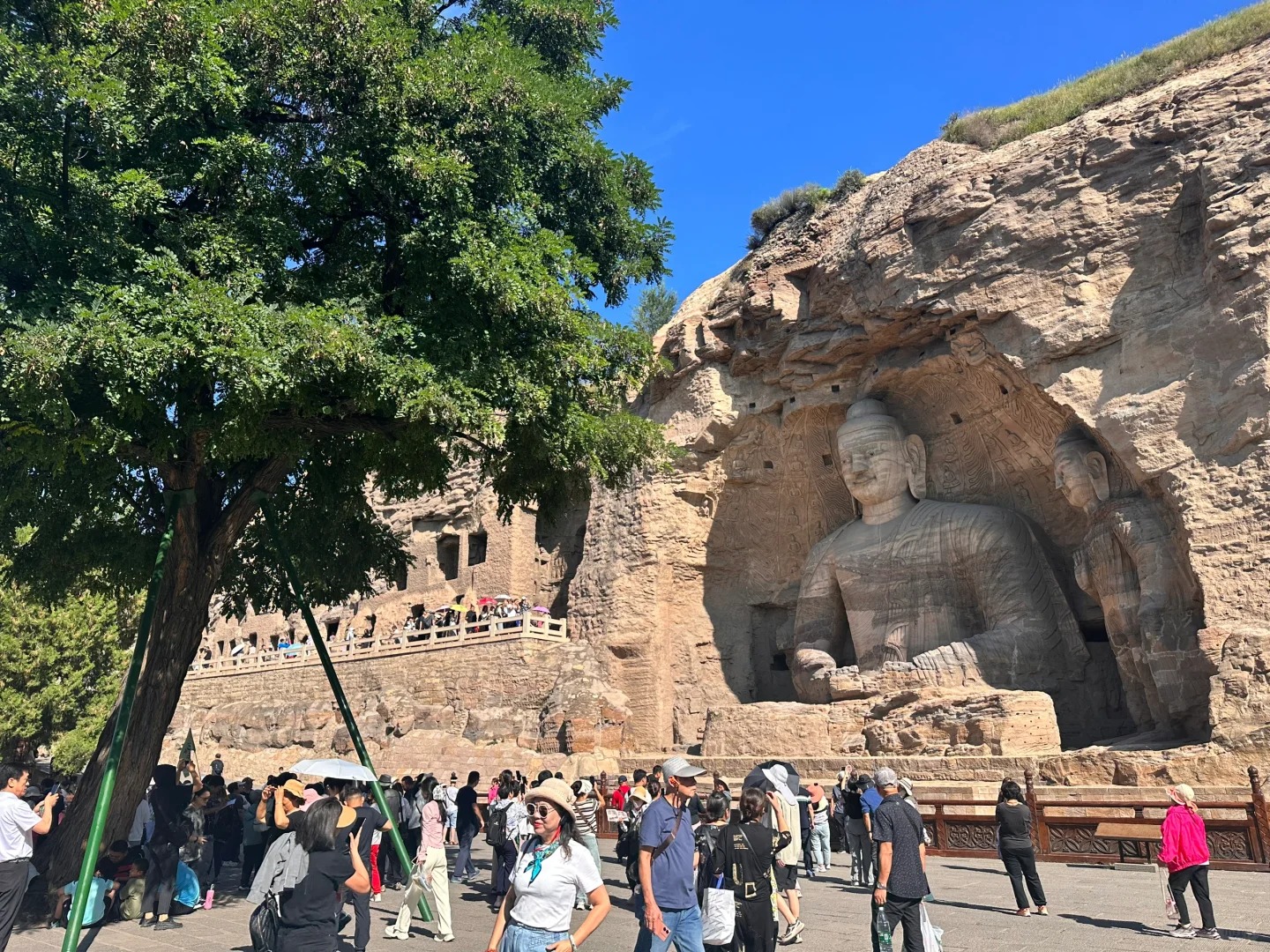

这五窟的造像以 “大” 为特色,主佛高度均在 13 米以上,其中第 20 窟的 “露天大佛”(释迦牟尼坐像)最为著名 —— 这尊佛像高 17 米,因洞窟前壁早年崩塌而暴露在外,成为云冈石窟的标志性形象。佛像面相方圆,高鼻深目,肩宽体壮,身着袒右肩式袈裟,姿态庄严雄浑,既保留了印度犍陀罗艺术的痕迹(如高鼻深目、卷发),又融入了北方民族的豪迈气质,展现出北魏前期 “雄健豪放” 的艺术风格。

2. 中期洞窟(第 5-13 窟):精致华丽的艺术巅峰

中期洞窟(约公元 475-494 年)是云冈石窟开凿的鼎盛时期,此时北魏社会稳定,经济繁荣,佛教艺术也逐渐成熟,形成了 “精致华丽” 的风格。这一时期的洞窟规模更大,造像更丰富,雕刻更精细,代表性洞窟有第 5 窟、第 6 窟、第 9-13 窟等。

- 第 5 窟:以 “大” 著称,洞窟进深 17 米,宽 18 米,高 15 米,是云冈石窟最大的洞窟。窟内主佛为释迦牟尼坐像,高 17 米,脚长 6 米,手长 4.3 米,是云冈石窟最高的佛像。佛像两侧分立二弟子、二菩萨,造像群气势恢宏,窟壁上还雕刻着千佛、佛传故事等,内容丰富。

- 第 6 窟:被誉为 “云冈第一伟窟”,以 “精美” 闻名。洞窟中央矗立着一根高 15 米的方形塔柱,塔柱四面均雕刻着佛传故事(从释迦牟尼诞生、出游、出家到成佛的全过程),雕刻层次分明,人物形象生动,细节刻画极为精细 —— 无论是人物的衣纹褶皱、表情神态,还是场景中的建筑、树木,都栩栩如生,宛如一幅 “立体的佛教连环画”。此外,窟壁上的飞天造像也极具特色,她们身姿轻盈,飘带飞扬,仿佛在洞窟中飞舞,展现出极高的雕刻技艺。

3. 后期洞窟(第 21-53 窟):小巧玲珑的世俗化趋势

后期洞窟(约公元 494 年北魏迁都洛阳后)规模相对较小,多为民间出资开凿,造像题材更贴近生活,艺术风格逐渐向 “清秀典雅” 转变,体现出北魏后期佛教艺术的世俗化趋势。

这一时期的洞窟多为中小型洞窟,造像体型较小,但雕刻依旧精细,题材除了传统的佛、菩萨、弟子外,还出现了供养人、世俗生活场景等内容。例如第 39 窟的造像,面相清秀,衣纹流畅,姿态柔和,与前期的雄浑、中期的华丽形成鲜明对比,为后来龙门石窟 “秀骨清像” 风格的形成奠定了基础。

三、文化价值:跨越千年的艺术与历史丰碑

云冈石窟的价值,不仅在于其精湛的雕刻艺术,更在于它承载的历史与文化意义,是中国乃至世界文化史上的重要遗产。

从艺术角度看,云冈石窟是 “中国佛教艺术的转折点”—— 它融合了印度犍陀罗艺术、西域佛教艺术与中国传统艺术,形成了独特的 “云冈风格”,既保留了外来艺术的痕迹,又融入了中国文化的特色,为佛教艺术在中国的本土化发展奠定了基础。这种艺术风格不仅影响了后来的龙门石窟、敦煌莫高窟等,还通过丝绸之路传播到朝鲜、日本等东亚国家,对东亚佛教艺术的发展产生了深远影响。

从历史角度看,云冈石窟是研究北魏历史的 “实物档案”—— 洞窟的开凿与北魏帝王的信仰、政治需求紧密相关,造像的风格演变反映了北魏社会的变迁(如迁都洛阳后文化的汉化趋势),窟壁上的经文、题记则为研究北魏的文字、语言、社会结构提供了重要资料。例如 “昙曜五窟” 的 “帝王即佛” 理念,直接反映了北魏王朝利用佛教巩固统治的政治策略;中期洞窟的华丽风格,则体现了北魏鼎盛时期的经济实力与文化自信。

作为世界文化遗产,云冈石窟更是全人类的共同财富 —— 它见证了古代中国与外来文化的交流融合,展现了人类在艺术创造上的智慧与勇气,如今已成为中外文化交流的重要桥梁,每年吸引着数百万游客前来参观,感受其跨越千年的文化魅力。

四、游览与保护:守护千年瑰宝的实用指南

如今的云冈石窟,不仅是旅游胜地,更是文化保护的重点对象。若你计划前往游览,既能感受其历史与艺术魅力,也需了解相关的保护与游览注意事项:

1. 最佳游览时间

- 季节选择:春秋两季(4-5 月、9-10 月)气候适宜,武州山植被茂盛,既避免夏季的酷暑,也避开冬季的严寒,是游览的最佳时节;夏季雨水较多,需注意携带雨具;冬季虽寒冷,但游客较少,可静静欣赏石窟的庄严之美。

- 时段选择:建议上午 9-11 点或下午 2-4 点前往,此时阳光柔和,既能清晰欣赏造像细节,又能避免强光直射影响拍照效果;景区开放时间为 8:30-17:00(冬季可能提前闭园,建议提前查询)。

2. 游览路线与重点

- 核心路线:建议按照 “前期洞窟(16-20 窟)→中期洞窟(5-13 窟)→后期洞窟(21-53 窟)→云冈石窟博物馆” 的顺序游览,既能完整感受石窟艺术的演变,也能通过博物馆的展览深入了解其历史背景。

- 必看亮点:第 20 窟露天大佛、第 5 窟大像、第 6 窟塔柱佛传故事、第 9-13 窟的华丽雕刻,这些是云冈石窟的核心看点,建议预留充足时间细细欣赏。

3. 保护注意事项

- 禁止行为:石窟内禁止触摸造像、刻画、吸烟,禁止使用闪光灯拍照(强光会加速造像风化),禁止携带易燃易爆物品进入景区,共同保护这一千年瑰宝。

- 文明游览:遵守景区秩序,不随意插队、喧哗,尊重工作人员的引导;部分洞窟因保护需要可能临时关闭,需以景区公告为准。

4. 周边配套

- 景区内设有云冈石窟博物馆,通过文物展览、多媒体演示等方式,详细介绍石窟的历史、艺术与保护工作,建议游览前先参观博物馆,有助于更好地理解石窟的价值。

- 景区周边有餐厅、纪念品商店等配套设施,可满足基本的饮食与购物需求;从大同市区到云冈石窟有公交(603 路)、旅游专线等交通方式,交通便利,也可选择打车或自驾前往。

结语:镌刻在山石上的永恒

站在武州山脚下,仰望云冈石窟那一尊尊历经千年风雨的佛像,你会感受到一种跨越时空的震撼 —— 这些冰冷的石头,在古代工匠的手中被赋予了生命与灵魂,它们见证了北魏王朝的兴衰,经历了岁月的沧桑,却始终以庄严、慈悲的姿态,向世人传递着文化与信仰的力量。

云冈石窟不仅是一座石窟群,更是一部镌刻在山石上的 “北魏史诗”,是中国古代佛教艺术的 “不朽丰碑”。它承载着古代中国的文化自信与包容精神,也寄托着人类对艺术、信仰与和平的追求。如今,这座千年瑰宝正以崭新的姿态迎接世界,等待着每一位到访者,去读懂它背后的历史,感受它永恒的艺术魅力。